质谱技术(Mass Spectrometry)通过测定蛋白质分子的质量而进行蛋白质分子的鉴定,并能得到蛋白质分子的修饰和分子相互作用等信息。然而质谱技术在生命科学领域的应用并不完美,也正是很多难题的出现促使了质谱技术的研发和更新。国家蛋白质科学中心、中科院上海生科院的黄超兰研究员就是专攻这类难题的科学家。“质谱”之外,她飙车、通宵跳舞、染紫色长发、酷爱推理小说,这位被称为“最不像科学家的女科学家”,42岁成为一名混血男宝的妈妈之后对幼儿教育也颇有见地。在大陆、香港和欧美有着丰富求学生活经历的她,是如何游刃有余的行走科研人生的江湖的?接下来的文章将为你展现个性十足的黄超兰。

大学时期的黄超兰

求学之路——质谱是我心爱的玩具

黄超兰的求学之路是一首高低起伏的圆舞曲。她说:“进入香港大学的研究院之前,我属于还没开窍的那种。”毕业后应该贪玩,回自己母校当了高中老师,一玩就是三年。忽然有一天看清楚当老师不适合自己,于是就跑去港大考研究生,从此找对了情人,对科研死心塌地,爱得难舍难分。

“喜欢接受挑战写在我的基因里,”黄超兰说。她最初步入质谱领域,就是源于对挑战新事物的热情。支志明教授是她在香港大学化学系时的博士导师,这位中国科学界大牛,在化学领域世界闻名。他很早就意识到质谱技术的潜力,希望有学生来开拓这个领域。黄超兰欣然答应在这个全新的地盘上闯荡。当时在香港专门从事质谱研究的人只有两位,黄超兰选择了现已退休的香港理工大学曾振威教授,同时师从曾教授的老师,加拿大多伦多大学的质谱著名前辈 AG Harrison 教授,开始专攻基本原理质谱 (Fundamental Mass Spectrometry),也就是质谱机理本身。研究氨基酸和肽段,在气象中的裂解原理(fragmentation mechanism)及其热动学性质,从此和质谱机械,各种分析器,及其背后的不同物理化学基本原理玩儿得废寝忘餐。

“我喜欢车,喜欢飙车,我热爱质谱仪器,喜欢把质谱技术发挥到极致。车和质谱都是我心爱玩具。”

黄超兰在研究质谱基础理论的过程中看到了质谱在生物大分子中的潜力,开始开拓这一新兴领域。“记得那是2000年的某一天,我读了后来的老板 John Yates 的一篇文章,当时脑子里灵光一闪,便认定了一定要把质谱技术应用到大分子上。”那时质谱都是化学系的仪器,和生物学家们的关系还很远,在美国蛋白质组学也刚刚起步没几年。两年后,诺贝尔化学奖颁给发明ESI的约翰·芬恩(John Fenn)和发明 MALDI 离子化方法的田中耕一,因为他们,质谱这个物理和化学的利器,终于能进入生命科学领域,使生物学研究有了突飞猛进的发展。黄超兰受到了很大的鼓舞,更加坚定地要在质谱技术应用在生命科学上的这条路上走下去。于是干脆就直接去了美国斯克利普斯研究所(The Scripps Research Institute)的 John Yates 实验室访学,做博后,做科研,更被 John 劝服放弃了她拿到的美国东北大学的 PI 聘书,留在 Scripps研 究所任永久资深科学家。在美科研工作生活八年,直到2013年被中科院人才招聘回国建设国家蛋白质中心,主管质谱系统,成为中科院上海生科院的研究员。更在2014年以第一的答辩成绩获得了“科学院引进杰出技术人才”的荣誉。

博士毕业

玩转科研——多学科碰撞下的质谱研发

在黄超兰看来,会使用质谱和研究质谱技术本身两者不太一样。“开车时间长,不等于开得好;开得好,不等于真正喜欢或懂得玩车,”黄超兰打了一个比方,“多年的老司机也许很熟悉常开的路,也一定程度熟悉自己的车,但是他们可能并不深入清楚地了解汽车行驶的原理,也没兴趣去了解。而喜欢车,玩车的人追求车的性能,对构造和功能都了如指掌,能根据驾驶的需求设计和制造,提高性能,玩出新鲜的花样,运用到极致。看过《头文字D》这部电影的人会明白我说的意思。” 如今质谱技术开始普及,一次大型质谱学术会议参会者动辄数千人,然而其中真正“做质谱”的可能也还不过数百人。

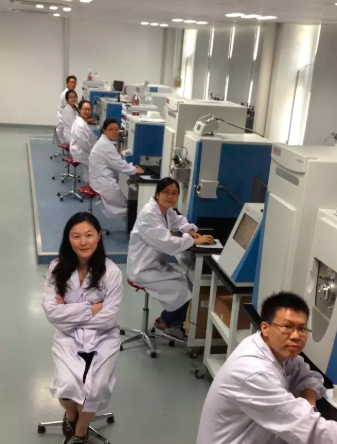

为了向中国科学家提供一流的科研服务,国家斥资在上海兴建了第一个生命科学领域的大设施:国家蛋白质科学中心。作为中心主任助理,并建设管理整个质谱分析系统的黄超兰,就是这样一位热爱并精通质谱技术的“玩车人”,带领着自己的团队将质谱技术运用得炉火纯青。这个团队胸怀雄心壮志,“我们不只是提供最优秀的设施和服务,更致力于研发尖端技术,挖掘质谱技术的潜力。”

黄超兰把从美国质谱顶尖的 John Yates 实验室学成回来的前沿技术应用到极致,促进了全国许多生命科学家的科研成果,并使之提到了新的高度,在两年半的时间里,质谱系统发表和在投的高影响因子期刊的文章共有16篇之多。“我要建立的不是一个普通的质谱核心设施(core facility),我要提供的,是每个生命科学家最好的技术合作伙伴。正因为此,我的团队必须做研发,否则这个系统,或者任何系统都将会很快走下坡路。”黄超兰说。

因此,在中国目前体制并不利好这样的理念底下,她的团队还在困境中攻克质谱技术在生命科学应用上的各种难题,包括高通量蛋白质组学的绝对定量,单细胞的蛋白质组学,为特定的重要研究对象量身定制技术,揭晓分子量达到兆道尔顿级别的蛋白质复合体结构和组装拆卸动态,发现它们的“社交网络”,捕捉和其他分子的相互作用…… “我很感谢我的团队成员,他们的背景各异,但有一点是一致的,那就是对研发、对挑战新事物的兴趣,而从不满足于朝九晚五的工作。”深刻理解质谱技术需要物理化学的训练,而将其应用于蛋白质组学要涉及不同组分的分离,这又需要分析化学的背景,解析数据还要涉及生物信息学,多个学科在此碰撞。黄超兰说:“我“玩质谱”所以我懂它,所以知道怎样把它应用到极致,这样才能更有效的把生命科学研究提高到一个新的层次。让我高兴的是,我以前的美国合作者还是继续把样品寄到中国来跟我合作,还有国外一些不认识的人,看了我文章后,写信来要求合作的,这些都证明了“要有好的科研,才会有好的合作”的理念是正确的。”

2005年以访问学者身份刚到美国。(摄于圣地亚哥)

出生在上海,从小随父母辗转,小学、初中阶段横跨上海广州两地,之后移居香港,在那儿开始高中、大学、研究生的人生重要阶段……黄超兰在大陆、香港和欧美的丰富经历,让她充分体会到中西文化的长短处,体会到两者交融的可贵性,对许多问题感触很深。

“我非常希望我们的国家更好、更强大,这种爱像‘眼睛’那样,容不得半点灰尘。所以我对国家一些不好或做得不对的地方,可以说是‘爱之深痛之切’。”黄超兰认为,国家现有的制度倾向于割裂研发与服务,甚至割裂技术和科研,这是很不明智的。缺乏完善的制度来保障长期规划的有效执行,各级机构的新一任领导班子上任后往往不能延续之前的体系;缺乏有效的人才机制,研发型人才即使做出了漂亮的工作,也难以在单位获得博士学位的认可,晋升也阻力重重。

“国家地大,人多,教育水平参差,人心参差,历史原因太多,等等,当中国的领导者的确是一个世界级的巨大挑战。可是正因为这样,让真正为国爱国的有识之士,有世界视野,精通中西文化,能够为国家作贡献,能够为国家献良策才尤其重要。完善的人才体制是国家发展的必要保障。可是往往国家有很好的政策,但是没人执行,或执行起来很偏离应有的效果。” 黄超兰坦言在目前的体制底下,争取和留住人才是非常困难的一件事情。

与 John Yates 教授在学术会议上

科学素养——只用理性和数据说话

但是,不论“技术与科研”的争论如何,科学家的某些特质应该都是一样的。“侦探,玩车人,医生,宝藏挖掘人”黄超兰觉得都像在形容自己的科学家身份。

“好奇,热爱,喜欢探索,锲而不舍,勤奋。这些都是。缺少一样都会让你容易会气馁或者会满足,甚至放弃。”黄超兰认为,不好奇就不会深入,会停止探索,不热爱日子就会过得很苦,会变得急功近利。轻言放弃或懒惰,成功机会一定会低。“我从小到现在都特别喜欢看侦探小说,玩侦探游戏,喜欢寻宝、解谜、逻辑推理。做研究有点像做侦探,先看到一个现象,然后抽丝剥茧,去发现现象背后所隐含的理论或者真理。所以逻辑推理,分析,批判性思维这些能力都是一个科研工作者必须要有的最低装备。”专注力是黄超兰的另一个强项。“遇到一个问题或者一个困难,我会自动切换到"问题-解决方式”导向的模式,第一反应是脑子里出现一堆程序,一堆处理问题的"protocol(方案流程)或 SOP(标准操作程序)"…… 我称之为机器人模式。我会把情绪,心情,等等各种各样和‘人’相关的因素自动屏蔽掉,不让它们去影响我的判断和分析,只用理性和数据说话。”

博士毕业留校港大

女科学家——叛逆人生的生存智慧

黄超兰不止一次听到别人对她说,“你是我见过最不像科学家的科学家”。这个可褒可贬义的评论她并不太在意,“也许是因为我比较时尚,头发又染了紫色。”她笑说。这个进入化学系做 freshman 的女生,长发及腰,穿长裙子,外表斯文,总被问是不是读英文系的,也喜欢这样被“误解”。她说这样很好玩儿,特别是让自己导师“跌眼镜”。她在香港大学读博期间,不疯玩的时候就腻在仪器旁边,陪伴它,和它谈情。“一次周末,支志明教授看到我半夜还在实验室里,他说‘Catherine,你真让我“大跌眼镜”’(他的意思是说我外表看着不像那种耐得住寂寞一个人对着沉闷的质谱仪器做科研的人。)我说,‘老板,其实昨晚我已经跳舞跳通宵了。’”黄超兰笑着回忆道,“Work hard while you work, play hard while you play”,我一直认真奉行着这条父亲给的家训,因此一直非常快乐”。

博士毕业,与导师支志明教授。(摄于香港大学)

关于女性科学家,从小接受强调个体的独立和自我实现的西方教育的黄超兰有自己独特的看法。许多女性科学家常有这样的心态:如果不能同时完全兼顾科研和家庭,无论是为科研放弃家庭还是反之,都会感到很不甘,觉得自己始终在做出牺牲,埋怨环境剥夺了自己最宝贵的东西。黄超兰认为,自主地选择了自己的生活方式、在科研和家庭之间做出了取舍之后,再为失去自己放手舍弃的东西而抱怨十分有害。一个人有决定自己成为怎样的人的自由,也应当为之承担责任。黄超兰说,许多人之所以始终无法实现理想的生活状态,是因为没有想清楚自己真正想要什么,所以总是吃着碗里瞧着锅里,患得患失,把自己置于不开心的状态之中。“我是一个非常独立自主的人,不喜欢随大流,不喜欢覆规蹈矩,自由意志对我非常重要。所以我总是很清楚我想要做什么,在做什么,为什么这么做。比方说社会上总有不成文的规则:什么时候该结婚啊,生小孩啊,等等,这些对我来说从来都不会构成压力,因为我从不会去理会和在意别人说什么。这大概也是我的专注不受干扰的能力的一种表现”。黄超兰是一个要么是零要么是一百的人,要么不做这个事情,当你开始做了你要把它做好为止。42岁生第一个宝宝并且游走于母亲和科学家之间的角色怡然自得,乐趣无穷,也是她与众不同的地方。

作为女性,她认为自己不是女权主义者。她认为人应该首先不论性别,先要有相互尊重、有区别于野兽的人性;然后再考虑性别,女性与男性是不同的,两种性别根本应该互相了解,取长补短,而不是互相竞争和仇视。男性应该履行男性的特质和角色,女性应该履行女性的。“有人说女性越来越厉害了,越来越多的女性成为科学家,企业家,高管等等,曾有朋友开玩笑说,可能不久就会回到母系社会了。这对我来说是很自然的事,因为我没有“性别竞争”的包袱。性别歧视,某种程度上和性别无关,因为歧视存在于任何领域,不止性别,包括强弱,贫富,种族,等等,这是人作为“人”的一种本质性的劣根性。”

虽然按社会或生理的定义,妈妈当得很晚,但晚育对黄超兰来说也是十分自然的事情。成为母亲之后,就要去履行母亲的义务,给孩子无条件的爱和良好的教育。“我是一个非常关注幼儿教育的职业妈妈,还不算是虎妈,比较平衡。从小就让孩子知道妈妈是有事业的,但是不会因为这个而缺乏对他的爱和教育。要他长大明白,每个人都要努力工作,要努力为家作贡献,要成为对社会有用的人。作为女科学家,和自己独立带孩子,要如何在家庭和工作之间保持平衡?“分配好时间,提高自己的效率。做出取舍(比如减少自己的娱乐比例来陪伴教育孩子),然后热爱你的取舍,让所有的时间都是有效的(quality time)。还有就是我比较善于找人帮忙。”她笑着说,“我是一个happy mom,遗传给儿子了,他也是一个快乐宝宝。在家最多的就是笑声。”

选择了一条道路之后,黄超兰就会义无反顾地去做。三年前,她抱着刚出生四个月的儿子回到中国,投身蛋白质中心的建设,同样事业有成的孩子父亲则留在美国,定期乘飞机与母子相聚。外人觉得她过得很苦,但黄超兰并不这么认为。她专注于做自己喜欢的事情,把质谱仪器像玩车一样玩得滚瓜烂熟,看着蛋白质中心和自己的孩子一起成长,而非抱怨自己没有而想要的东西。黄超兰自豪地向我们展示儿子的照片:三年里,他已经从初生的婴儿成长为一个阳光快乐聪明善良的混血小帅哥。

黄超兰的儿子

感恩人生—— 带着使命跳舞

黄超兰觉得自己的人生没有什么值得去评论。总有人比你更幸运更精彩,也总有人比你更不幸更落魄。“古人的智慧我很喜欢:谋事在人,成事在天。某事就是过程。结局就交给天好了。我是个很享受过程的人,欣赏并享受过程中的所有酸甜苦辣,因此每一个生活阶段我都觉得它很好,尽管有时在世俗的看法中并不算好。”

让她唯一觉得值得谈的是感恩。“我的人生足迹离不开其他人。比如父母,灌注了大量心血为我创造良好的受教育的条件,给了我无条件的爱和支持。我还遇到很多好导师,好朋友,他们在我不同的时期对我有不同的启蒙,帮助,启发我对科研、对专业的兴趣,让我变得更加成熟,对生活更加热爱。没有他们我的人生会很苍白,因此我很感谢这些人。我庆幸没有错过他们。”

黄超兰说每到一定的时候,她会有一种使命一样的意念出现在脑海里。是一种非常强烈意愿想要去做一件事情,会促使她去计划,去准备,然后就会心无旁鹜地朝那个方向走。“当你心无旁鹜的做一件事情,你就会成功”,她说,“把质谱技术真正应用到临床上,服务精准医疗,服务人类健康就是我现在的使命。”聊起自己工作内外的尽兴玩耍,黄超兰举手投足间尽是自信和从容,她新挑染的五彩长发分外炫酷和美丽。这显然不是“居里夫人式女科学家”的风格,质谱似乎也不是女孩子应该学的东西,但生命的魅力正是在于能充分展现天赋的独特个性。黄超兰正是这样一位科学家,她带着职业的使命和梦想,在科研的广袤大地上尽情的跳舞。

黄超兰和她的团队在实验室

记者 柯雨曦

编辑 李娟